Sélection d’objets repérés sur la carte céleste du ciel d’été

Avant-propos

Par une belle nuit noire, on peut voir quelques milliers d’étoiles. Elles appartiennent toutes à une vaste agglomération en forme de disque (de 100 000 années-lumière de diamètre) renflé dans sa partie centrale, que les astronomes appellent la Galaxie et qui contient quelque 200 milliards d’étoiles.

Le mouvement apparent des étoiles n’est pas perceptible à l’œil nu à l’échelle d’une vie humaine. Elles semblent former des figures immuables qu’on appelle constellations, dans le langage courant. En 1930, l’Union Astronomique Internationale a découpé le ciel en 88 constellations dont les limites ont été rigoureusement définies, telles des départements célestes.

Reconnaître les constellations permet d’y repérer des objets célestes qui méritent le détour et dont une sélection vous est proposée ici.

Le grand bestiaire céleste

Les étoiles sont de loin les objets célestes les plus nombreux que l’on puisse voir à l’œil nu. Elles appartiennent toutes à notre Galaxie et sont distantes de quelques années-lumière à quelques milliers d’années-lumière, de sorte que, même dans un grand télescope, on ne peut pas voir directement leur disque. L’étoile la plus proche de la Terre est le Soleil ; sa proximité (150 millions de kilomètres) permet d’en observer la surface avec force détails.

Les étoiles sont des boules de gaz très chaudes, généralement de forme sphérique. Constituées majoritairement d’hydrogène et d’hélium, elles entretiennent en leur centre des réactions thermonucléaires de fusion qui leur permettent d’émettre de la lumière pendant des dizaines de millions, voire des milliards d’années.

Depuis la plus haute antiquité, cinq objets brillants étaient connus sous le nom de planètes (astre errant) : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne ; avec Uranus et Neptune découvertes en 1781 et 1846, et la Terre, elles orbitent autour du Soleil avec des périodes comprises entre 88 jours (Mercure) et 165 ans (Neptune). L’avènement du télescope et l’exploration spatiale du système solaire ont permis d’en révéler la véritable nature.

Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d’une autre étoile, possédant une masse suffisante pour être de forme sphérique, ou presque. On connait aujourd’hui plus de 5000 exoplanètes, c’est-à-dire orbitant autour d’étoiles autres que le Soleil.

Comme elles sont mobiles sur le fond des étoiles, leur position change sur la carte au fil du temps. Les positions des deux plus grosses planètes sont données sur la carte : Saturne en 2022, 2023 et 2024 ; Jupiter en 2022.

Jupiter est la plus grosse des planètes du système solaire (143 000 km de diamètre, 11 fois celui de la Terre). C’est une planète gazeuse. Au télescope, elle se présente sous la forme d’un disque aplati aux pôles, à cause de sa grande période de rotation (9h55m). On peut y distinguer des bandes sombres et des zones claires parallèles à l’équateur, et la fameuse tache rouge, un cyclone permanent. On peut aisément observer le ballet de ses quatre plus gros satellites, découverts par Galilée en 1610.

Saturne est aussi une planète gazeuse dont le diamètre vaut environ 9 fois celui de la Terre. Au télescope, elle offre un spectacle singulier : un globe aplati à cause de sa période de rotation de (10,5h) et son magnifique système d’anneaux. Titan, découvert en 1655 par Christian Huygens, est le plus gros satellite naturel du système solaire (5150 km de diamètre, contre 3475 km, pour la Lune).

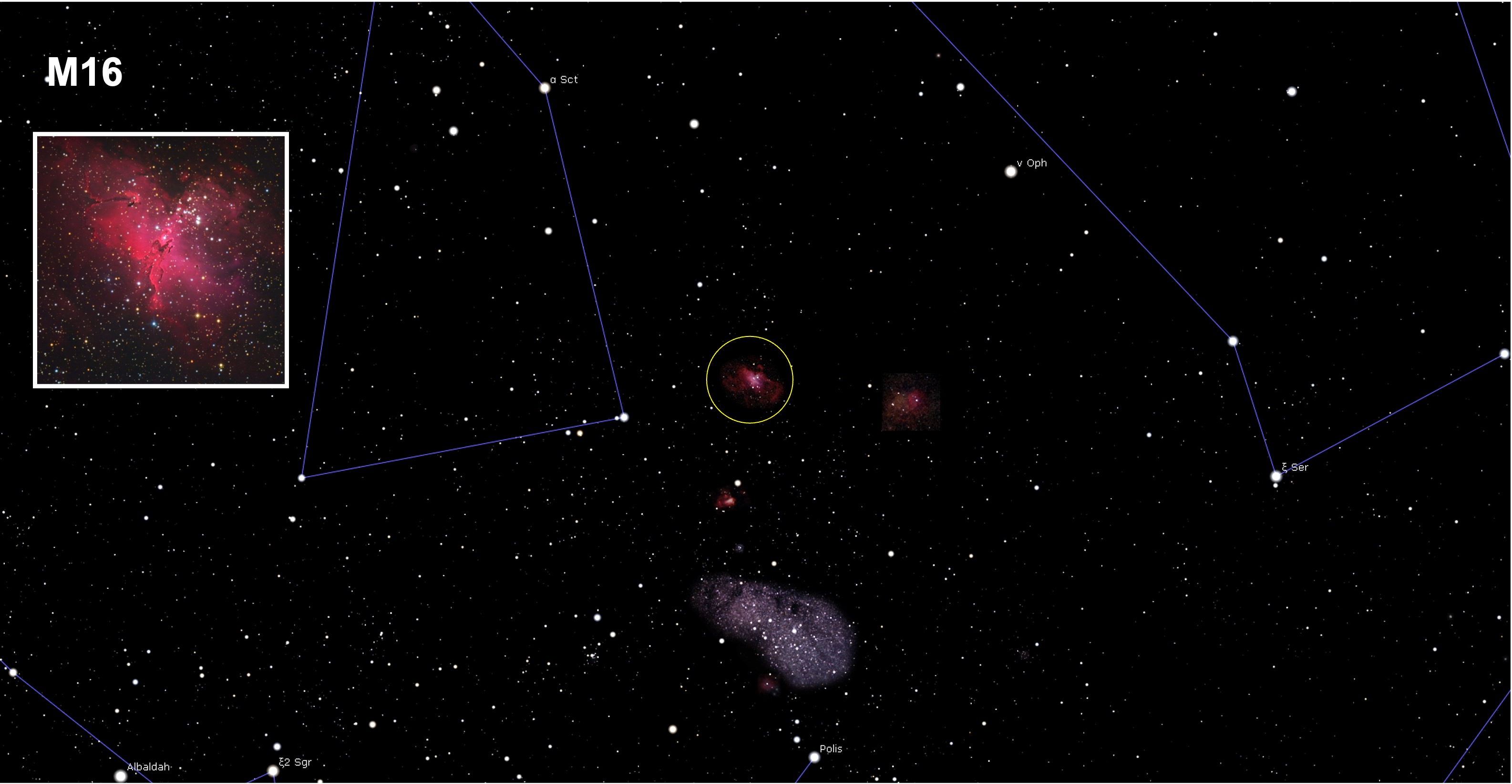

Les étoiles naissent au sein de vastes nuages de gaz et de poussières, les nébuleuses diffuses, véritables pouponnières d’étoiles qui peuvent s’étendre sur des milliers d’années-lumière et produire des milliers d’étoiles.

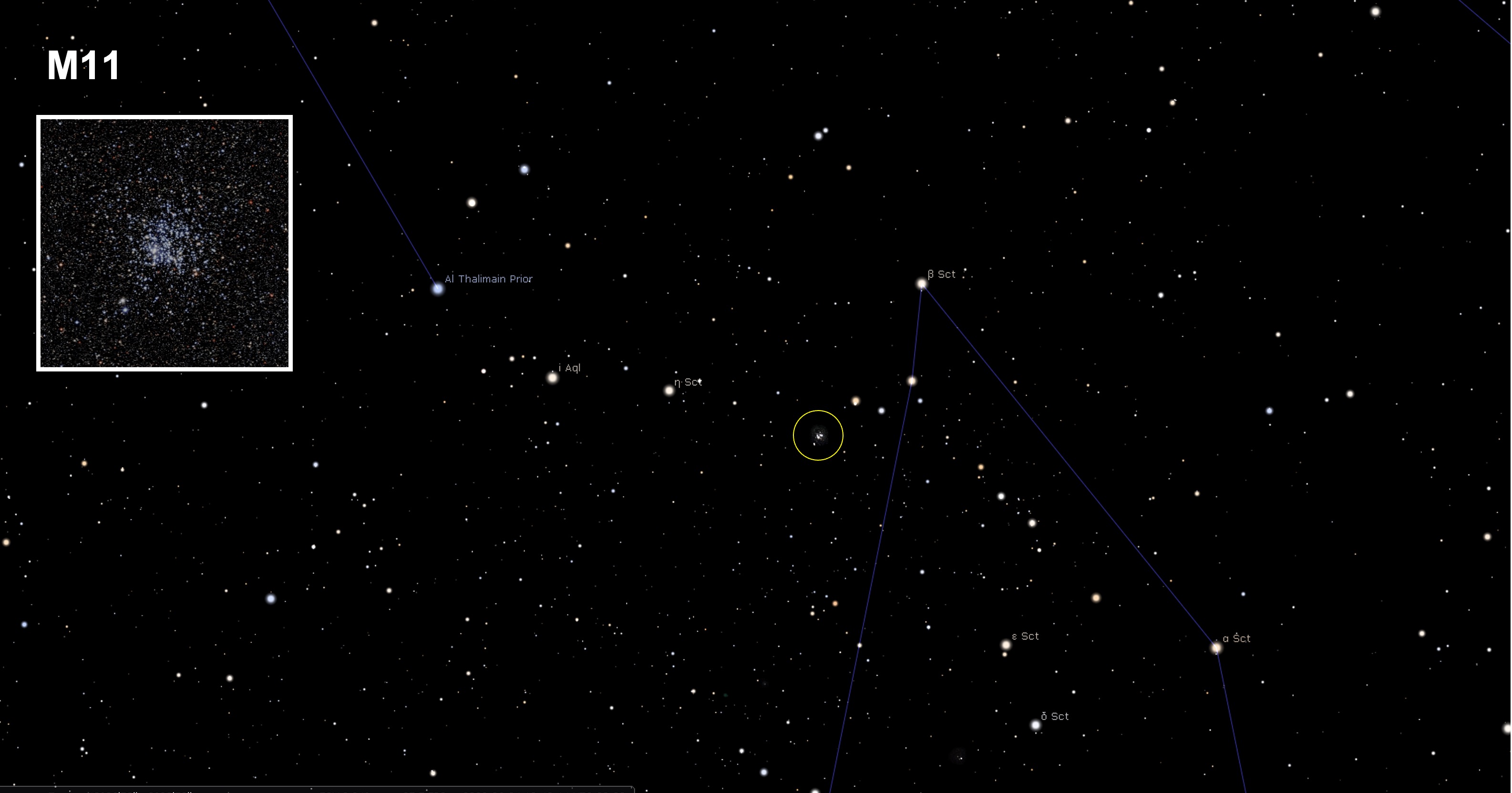

Après dissipation du gaz, les étoiles restent encore groupées pendant plusieurs millions d’années en amas ouverts, avant d’être disséminées au gré des forces gravitationnelles. Les amas ouverts qui contiennent quelques centaines ou plusieurs milliers d’étoiles, comme M11. Les amas ouverts sont donc peuplés d’étoiles relativement jeunes qui ont toutes à peu près le même âge.

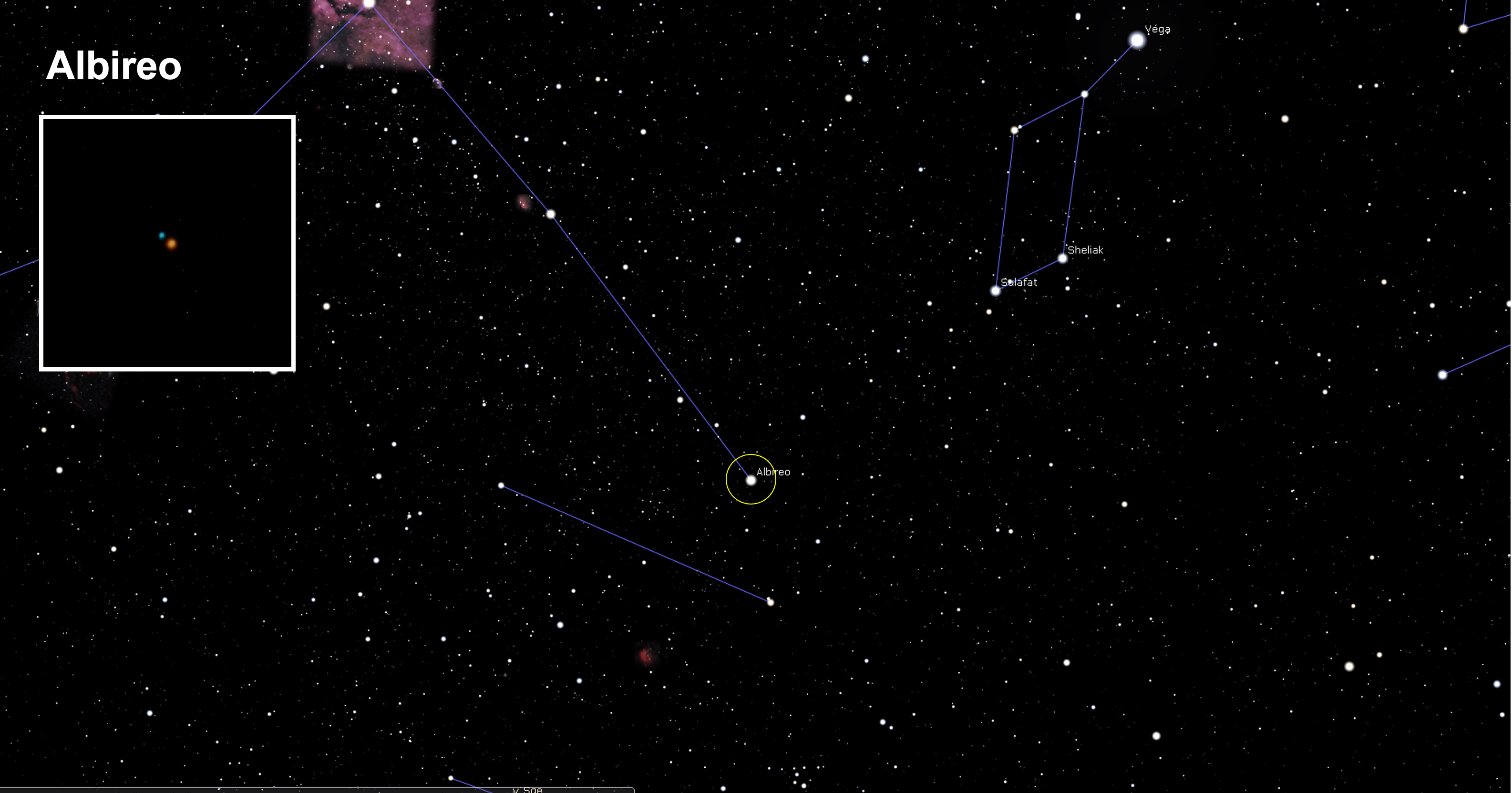

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que les étoiles soient très fréquemment associées à des systèmes doubles, les étoiles doubles, ou multiples. Certains forment de véritables couples stellaires dont les composants orbitent autour d’un centre de gravité du système, comme c’est le cas d’Al Sahib ; d’autres sont juste fortuitement alignées sur la ligne de vue de l’observateur, comme c’est le cas d’Albireo. Leur observation dans de modestes instruments permet d’y admirer parfois de magnifiques contrastes d’éclat et de couleur.

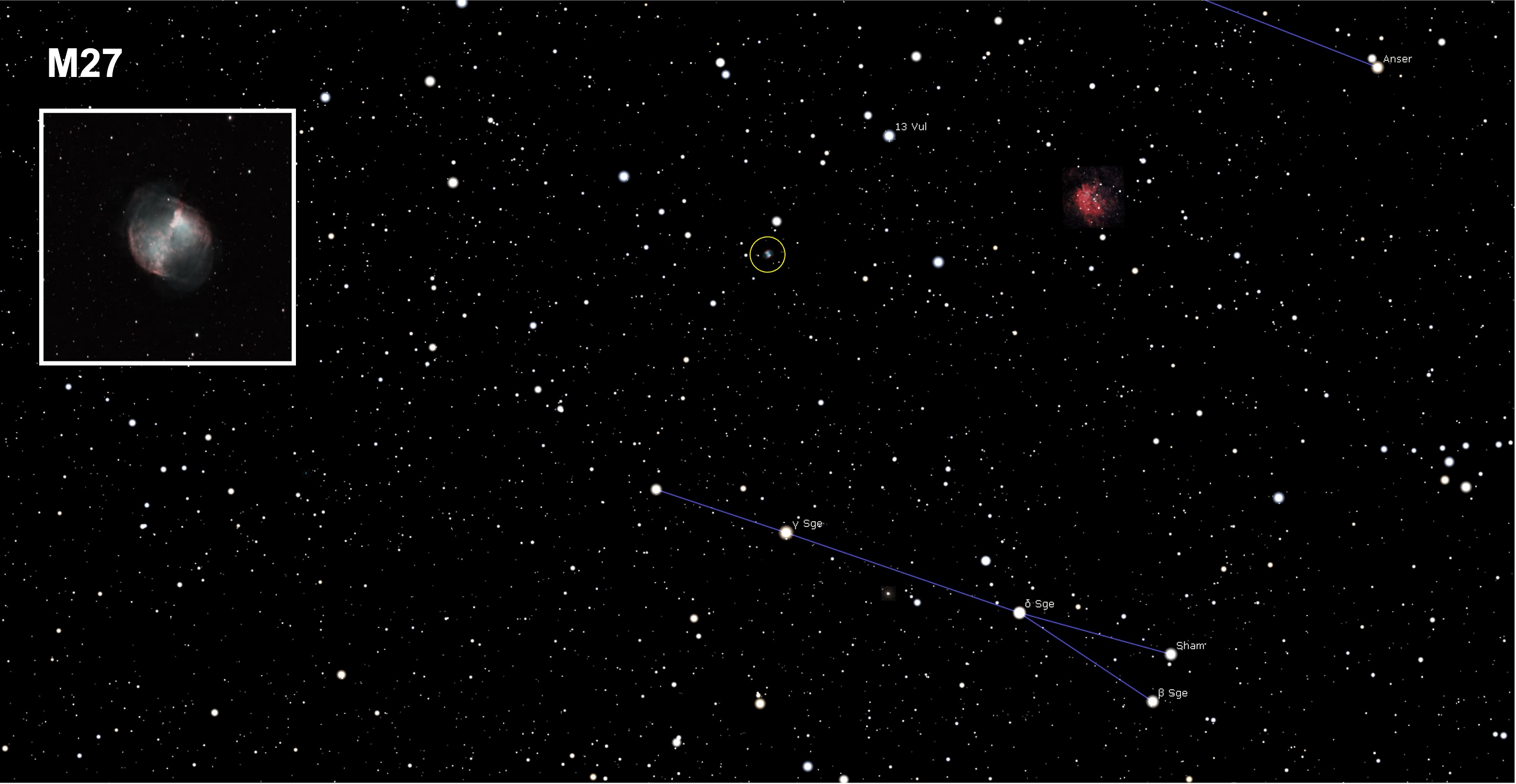

En dépit de leur nom, les nébuleuses planétaires n’ont rien à voir avec les planètes à ceci près qu’elles se présentent souvent sous la forme de disques. A la fin de leur vie, certaines étoiles (celles dont la masse est comprise entre 0,8 et 8 masses solaires) expulsent leurs couches externes tandis que leur cœur s’effondre pour former une naine blanche. Il se forme alors une enveloppe gazeuse en expansion, illuminée par le rayonnement ultraviolet de l’étoile centrale ; comme l’enveloppe se dissipe à des vitesses de quelques dizaines de kilomètres par seconde, les nébuleuses planétaires sont des objets éphémères.

Contrairement aux objets précédemment décrits, les amas globulaires ne sont pas concentrés dans le plan de la Galaxie : ils parcourent autour du centre galactique des orbites très allongées qui peuvent les en éloigner jusqu’à 300 000 années-lumière. Ils constituent des groupes très denses qui peuvent contenir des centaines de milliers d’étoiles dans une sphère allant d’une vingtaine à quelques centaines d’années-lumière de diamètre. La plupart des amas globulaires sont très anciens et ont probablement été formés en même temps que la Galaxie, soit il y a plus de 10 milliards d’années.

Les objets de notre sélection – étoiles doubles, amas ouverts, nébuleuses planétaires, nébuleuses diffuses) appartiennent tous à notre galaxie qui laisse sa trace diaphane dans le ciel d’été, sous le nom de Voie Lactée. Les galaxies observées partout dans l’univers, sont de vastes assemblages d’étoiles, de gaz, de poussières, de matière noire ; certains abritent un trou noir supermassif en leur centre.

De nombreuses galaxies avaient déjà été cataloguées par Charles Messier, sous le nom de nébuleuses. Il faudra attendre 1920 pour qu’Edwin Hubble trouve le moyen de déterminer la distance de ces objets. Plus de doute, la distance de ces objets était bien trop grande pour qu’ils appartiennent à la Voie lactée. Ce fut le premier pas vers une compréhension des véritables dimensions de l’Univers observable (son rayon est de 46 500 000 000 années-lumière) qui contient quelque 100 000 000 000 de galaxies !

Avertissement

Les illustrations des objets choisis ont été obtenues avec des moyens d’imagerie qui produisent des images plus spectaculaires que celles que vous pourrez observer visuellement dans un télescope d’amateur pour plusieurs raisons :

Les images ont souvent été obtenues avec des poses longues permettant d’intégrer le flux lumineux émis par les astres, ce dont l’œil humain est incapable.

Les capteurs révèlent des couleurs inaccessibles à l’œil humain ; l’observation visuelle à l’aide d’un télescope d’amateur ne permet de voir des couleurs que sur les objets les plus brillants ; quand l’éclairement est trop faible, l’œil ne perçoit pas les couleurs. En particulier, vous ne verrez pas au télescope les belles draperies rosées des nébuleuses diffuses.

Cependant, l’observation visuelle ou au télescope vous réserve bien des émotions et des motifs de satisfaction que nous ne manquerez pas de découvrir.

Cette douce lumière provenant des astres aura voyagé des dizaines ou des millions d’années avant de parvenir jusqu’à votre œil !

Encore un conseil… L’art de la vision décalée

Les cellules rétiniennes sont de deux types : les cônes qui permettent de voir les couleurs et les détails d’une image ; peu sensibles aux faibles éclairements, leur concentration maximale est atteinte au centre de la rétine (fovéa) ; les bâtonnets qui sont sensibles aux faibles éclairements mais ne permettant pas de distinguer les couleurs ; leur densité augmente avec la distance à la fovéa. Ainsi, au lieu de fixer un objet faible vaut-il mieux l’observer en écartant légèrement son image du centre du champ visuel, pour en percevoir les détails les plus ténus. Résultat garanti à l’œil nu ou derrière un instrument !

La lettre M dans les références de certains objets du ciel profond fait référence au catalogue de 103 objets faibles que Charles Messier a dressé à la fin du 18ème siècle.

Le code NGC fait référence au New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars (Nouveau catalogue général de nébuleuses et d’amas d’étoiles) ; il a été publié en 1888 par John Dreyer et contient 7 840 objets du ciel profond.

L’année-lumière est une unité de distance utilisée en astronomie. Elle correspond à la distance parcourue par la lumière en une année, soit environ 10000 milliards de kilomètres.

Magnitude : l’échelle des magnitudes permet de mesurer l’éclat des objets célestes. Depuis l’antiquité, les étoiles étaient classées selon leur grandeur : les plus brillantes étaient de première grandeur ; les plus faibles étoiles visibles à l’œil nu étaient de sixième grandeur. L’échelle moderne des magnitudes s’appuie sur ce classement antique : ainsi plus une étoile est brillante, plus sa magnitude est représentée par un nombre petit (par exemple, Véga est de magnitude 0) ; plus une étoile est faible, plus sa magnitude augmente : les étoiles les plus faibles visibles à l’œil nu sont de magnitude 6.

Crédits : Stellarium (carte de repérage), Hewholooks, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (image de l’objet)

Crédits : Stellarium (carte de repérage), Hewholooks, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (image de l’objet) Crédits : Stellarium (carte de repérage)

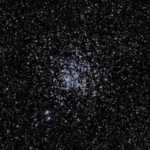

Crédits : Stellarium (carte de repérage) Crédits : Stellarium (carte de repérage), ESO (image de M11)

Crédits : Stellarium (carte de repérage), ESO (image de M11) Crédits : Stellarium (carte de repérage), Marc Khatchadourian (image de M16)

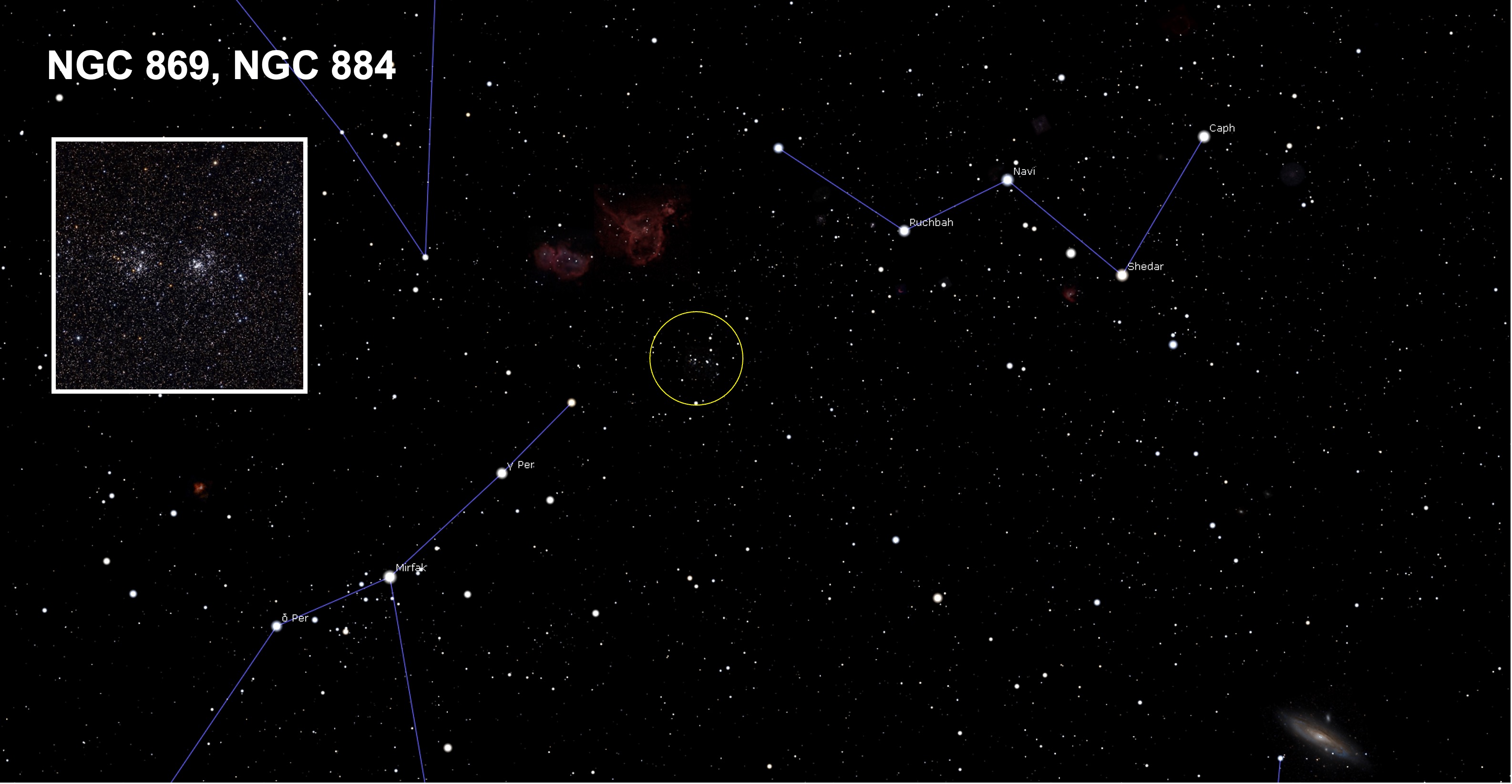

Crédits : Stellarium (carte de repérage), Marc Khatchadourian (image de M16) Crédits : Stellarium (carte de repérage), Genuson, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (image de NGC 869 et NGCC 884)

Crédits : Stellarium (carte de repérage), Genuson, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (image de NGC 869 et NGCC 884)

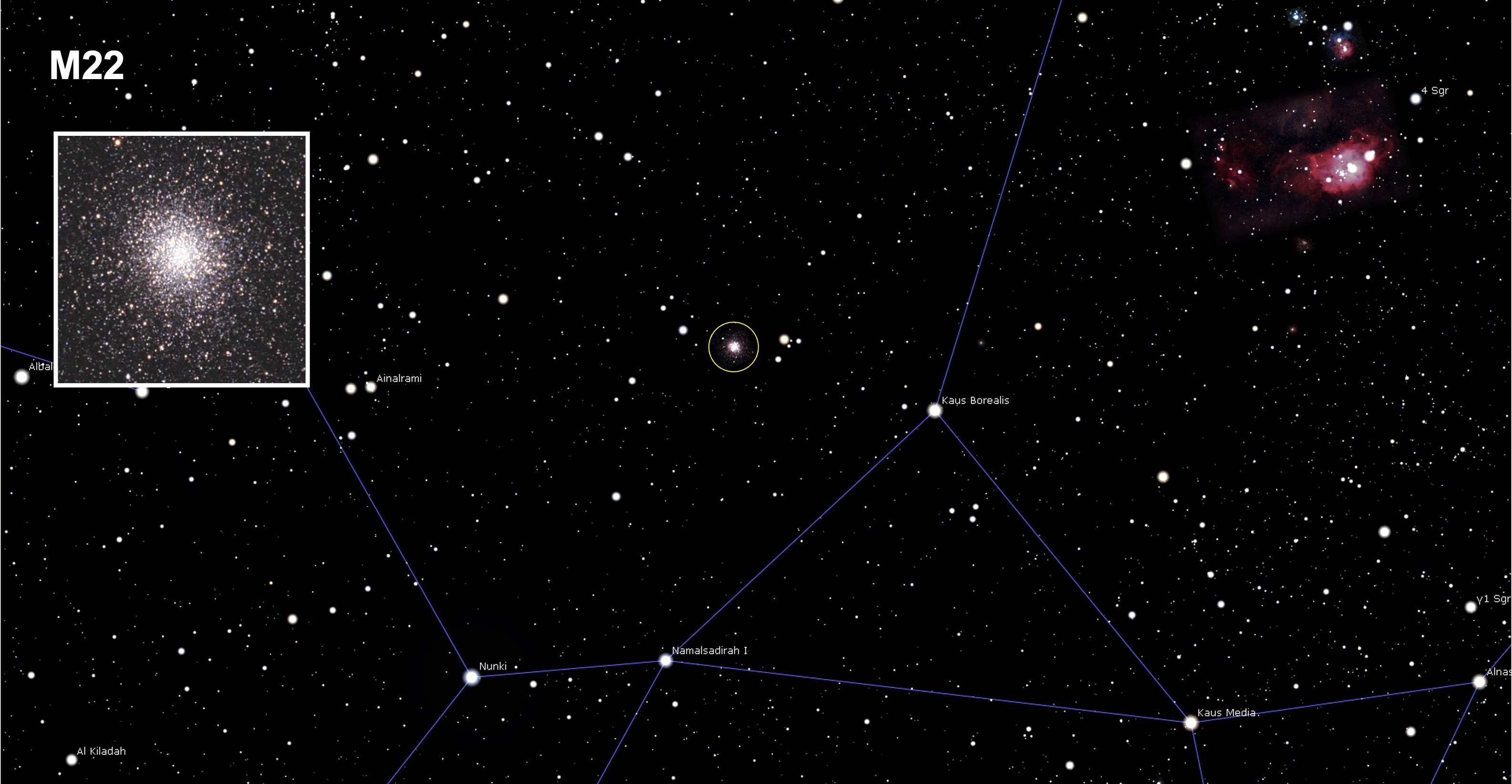

Crédits : Stellarium (carte de repérage), Hewholooks, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (image de M22)

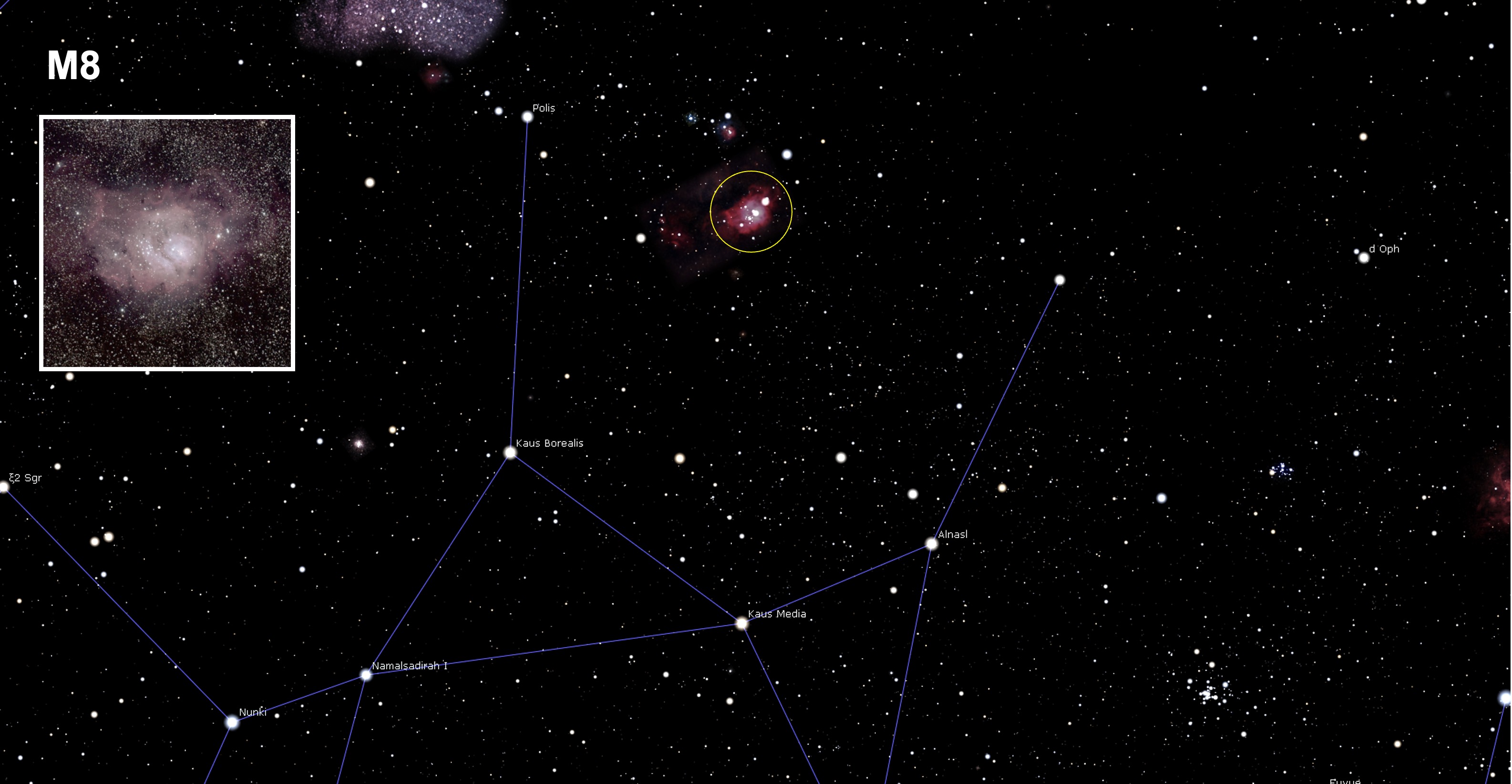

Crédits : Stellarium (carte de repérage), Hewholooks, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (image de M22) Crédits : Stellarium (carte de repérage), J. Massot (image de M8)

Crédits : Stellarium (carte de repérage), J. Massot (image de M8) Crédits : Stellarium (carte de repérage), Luc Cambier (image de M27)

Crédits : Stellarium (carte de repérage), Luc Cambier (image de M27) Crédits : Stellarium (carte de repérage), the Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA), Public domain, via Wikimedia Commons (image de M57)

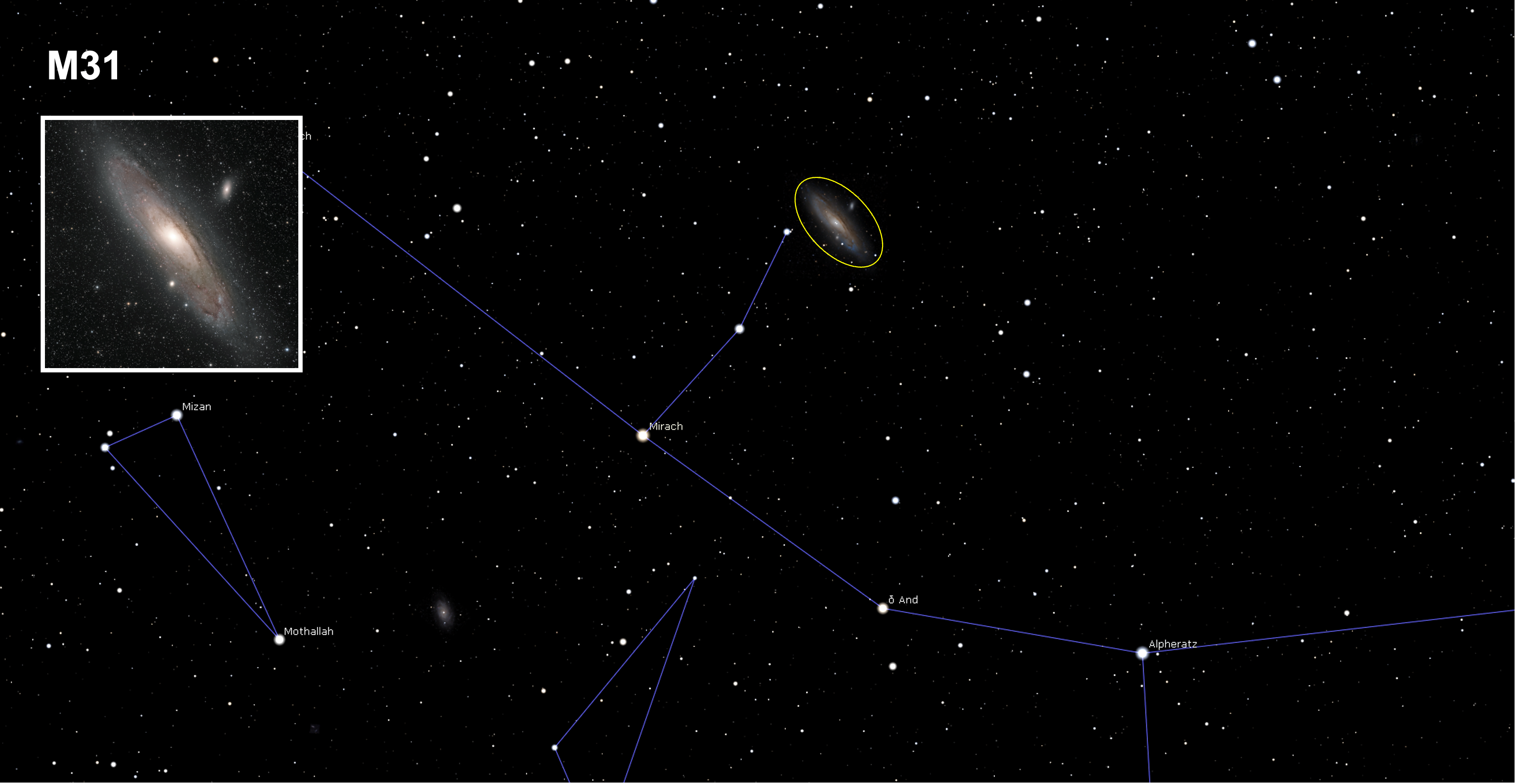

Crédits : Stellarium (carte de repérage), the Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA), Public domain, via Wikimedia Commons (image de M57) Crédits : Stellarium (carte de repérage), Julien Bourdette et Jean-Paul Desgrees / SADR Espagne (image de M31)

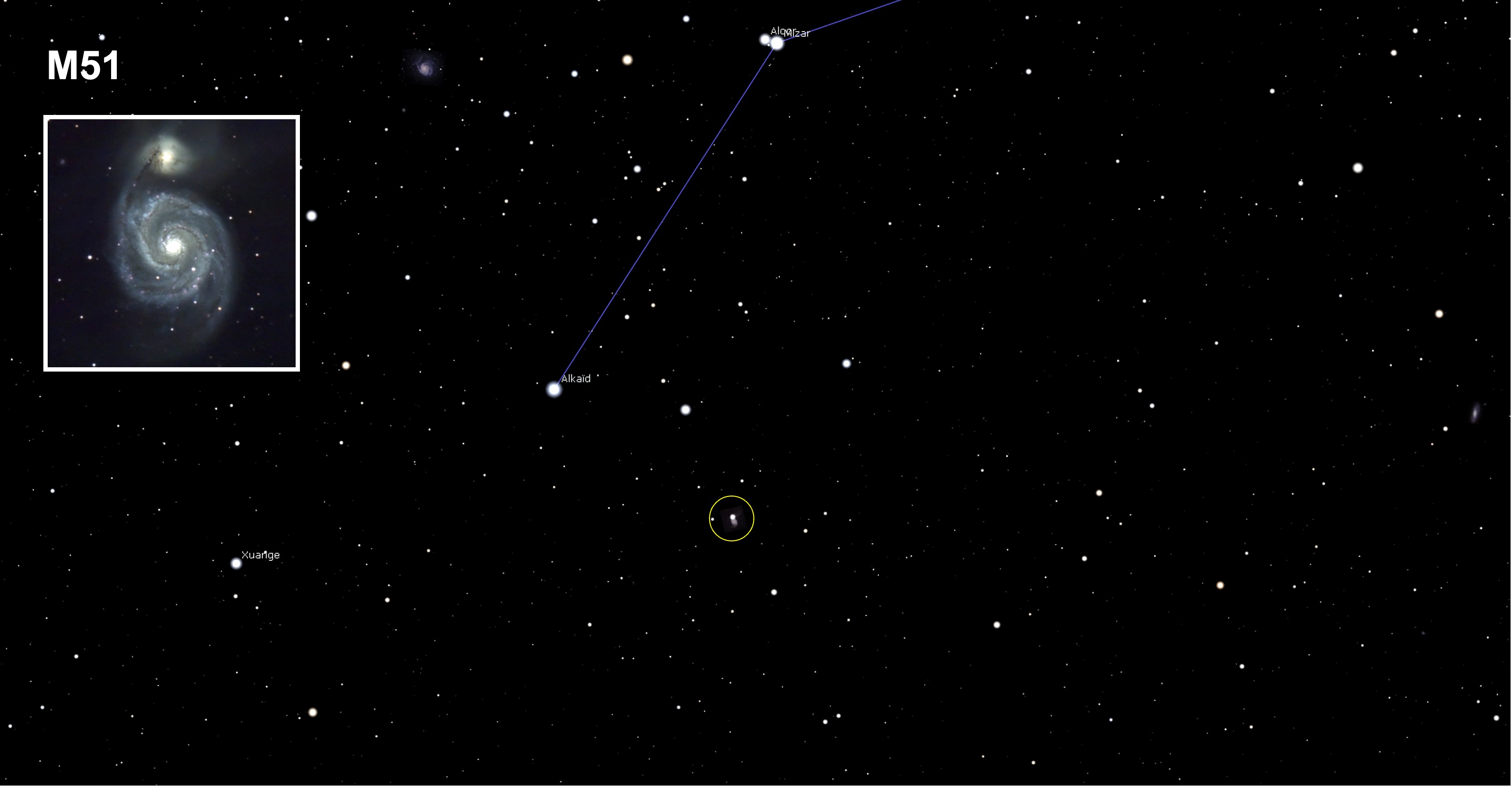

Crédits : Stellarium (carte de repérage), Julien Bourdette et Jean-Paul Desgrees / SADR Espagne (image de M31) Crédits : Stellarium (carte de repérage), Aurélien Lepanot, CC BY-SA 4.0

Crédits : Stellarium (carte de repérage), Aurélien Lepanot, CC BY-SA 4.0